Bayern ist energiehungrig, zugleich finanzstark und das mit Abstand größte Flächenland. Bedarf, Geld und Platz für neue Windräder wären also vorhanden. Doch warum ist Bayern beim Windkraftausbau so sehr im Hintertreffen?

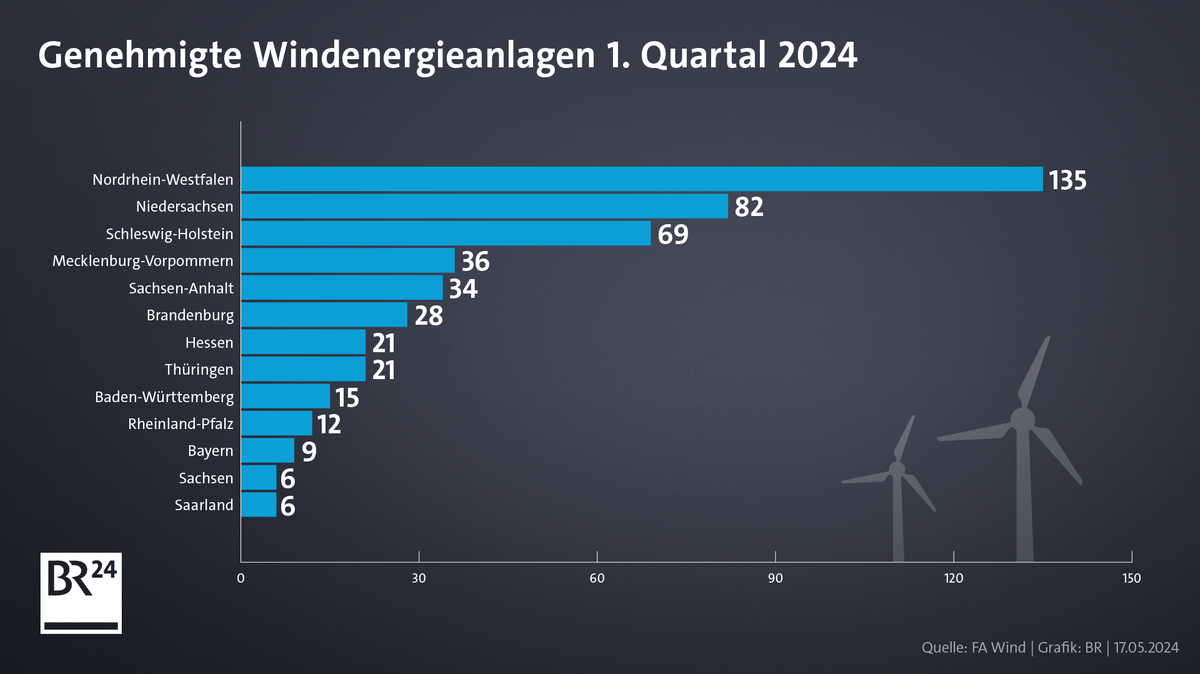

135 Genehmigungen in NRW, neun in Bayern

Aktuelle Zahlen der Fachagentur "Wind und Solar" vom ersten Quartal 2024 belegen: Mit neun Genehmigungen bleibt Bayern bei den deutschen Flächenländern auch in diesem Jahr beim Ausbau der Windkraft deutlich zurück. Nur Sachsen und das Saarland haben mit jeweils sechs Genehmigungen im ersten Quartal 2024 weniger Windenergieanlagen genehmigt als Bayern.

Ganz andere Zahlen finden sich in der Spitzengruppe: In Schleswig-Holstein gab es in diesem Jahr in den ersten drei Monaten insgesamt 69 neue Genehmigungen, 82 waren es in Niedersachsen und der aktuelle Klassenprimus Nordrhein-Westfalen genehmigte im gleichen Zeitraum sogar 135 neue Windenergieanlagen.

In der Grafik: Genehmigte Windenergieanlagen im ersten Quartal 2024

Genehmigte Windenergieanlagen im ersten Quartal 2024

Niedersachsen sieht Verantwortung bei Bayerns Staatsregierung

Es stellt sich die nüchterne Frage: Was machen andere Bundesländer beim Ausbau der Windkraft besser? Warum sind sie deutlich schneller? Die bayerische Staatsregierung habe über viele Jahrzehnte gegen neue Windkraftanlagen und den Ausbau der erneuerbaren Energien gearbeitet, heißt es beispielsweise aus dem niedersächsischen Umweltministerium auf BR24-Anfrage: "Insofern erntet die bayerische Landesregierung den Wind, den sie gesät hat."

Die Saat der 10H-Regelung

Das niedersächsische Umweltministerium kritisiert damit vor allem die bayerische 10H-Regelung, die 2014 unter Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) beschlossen wurde. Die Mindestabstandregelung legte den Abstand eines Windrads von einer Wohnbebauung auf die zehnfache Höhe des Windrads fest. Die Folge daraus war, dass die bayerische Regionalplanung, die die möglichen Flächen für ein Windrad festschreibt, nach und nach auf Eis gelegt wurde.

Durch die 10H-Regelung sei bei der Regionalplanung über viele Jahre ein Planungsstillstand entstanden, meint Bernd Wust vom Bundesverband Windenergie in Bayern (BWE). Jetzt müsse die Regionalplanung schnell fortgeschrieben werden. Andere Bundesländer seien in ihrer Planung nicht blockiert gewesen, so Wust. Grundsätzlich gilt: Erst braucht es Flächen, dann kann geplant und letztendlich gebaut werden.

Die 10H-Regel wurde mittlerweile weitgehend eingeschränkt. So können in Bayern Vorranggebiete für Wind ausgewiesen werden, in denen der Mindestabstand zu Siedlungen auf 1.000 Meter reduziert ist, also etwa eine Halbierung der Mindestabstandregelung. Aufgeweicht wurde 10H auch entlang von Autobahnen, großen Bundesstraßen oder Bahnstrecken, auch in Wäldern, auf Truppenübungsplätzen, beim Ersatz bestehender Windenergieanlagen oder direkt neben Industrieanlagen.

Energieminister Aiwanger verspricht "Erfolgsmeldungen"

Die bayerische Regionalplanung muss an Fahrt aufnehmen. Das hat auch das bayerische Energieministerium erkannt, denn die Vorgaben des Bundes im Windflächenbedarfsgesetz sind ambitioniert: Bis Ende 2027 muss Bayern mindestens 1,1 Prozent und bis Ende 2032 mindestens 1,8 Prozent der Landesfläche als Windenergiegebiete ausweisen. Das Ziel von 1,1 Prozent bis Ende 2027 ist im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) gesetzlich verankert.

Laut Bayerns Energieminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) läuft die Windflächenplanung mittlerweile sehr gut. "Bereits heuer und massiv nächstes Jahr werden hier große Erfolgsmeldungen kommen, dass massiv Windvorrangflächen ausgewiesen sein werden und die Investoren dann da reingehen können", so Aiwanger auf BR24-Anfrage. Alle Planungsregionen, die Regierungen und die Fachstellen seien gehalten, so das bayerische Wirtschaftsministerium auf BR-Anfrage, "das überragende öffentliche Interesse am Ausbau der Windenergie in ihren Entscheidungen zu berücksichtigen".

Immerhin habe Bayern aktuell 0,7 Prozent der Landesfläche bereits als Windenergiegebiete ausgewiesen. Eine deutliche Steigerung: Laut Fachagentur Wind und Solar waren es Ende 2022 noch 0,4 Prozent.

Regionalplanung in anderen Ländern deutlich weiter

Trotz der Erfolgsversprechen liegt die bayerische Regionalplanung noch immer zurück. Auch das zeigt der Vergleich mit anderen Bundesländern: In Hessen beispielsweise seien bereits 1,9 Prozent der Landesfläche als Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie ausgewiesen, teilt das hessische Umweltministerium BR24 mit. Hessen hat damit die Vorgabe des Bundes bereits erreicht.

1,9 Prozent der Landesfläche steht auch jetzt schon im Saarland für die Windenergie zur Verfügung. Im Saarland sei es bereits heute gelungen, für den Bau von Windenergieanlagen, bezogen auf die Landesfläche, prozentual mehr Fläche bereitzustellen als in verschiedenen großen Flächenländern, so das saarländische Umweltministerium auf BR24-Anfrage.

Eine eigene "Regionalplanung Wind" gibt es längst auch in Schleswig-Holstein. Rund zwei Prozent der Landesfläche stehen dort schon jetzt für Windräder zur Verfügung. Das Flächenziel des Bundes für 2032 will Schleswig-Holstein bereits 2026 erreichen. Nordrhein-Westfalen will die vom Bund im Windflächenbedarfsgesetz (WindBG) geforderten 1,8 Prozent der Landesfläche bereits bis 2025 ausweisen.

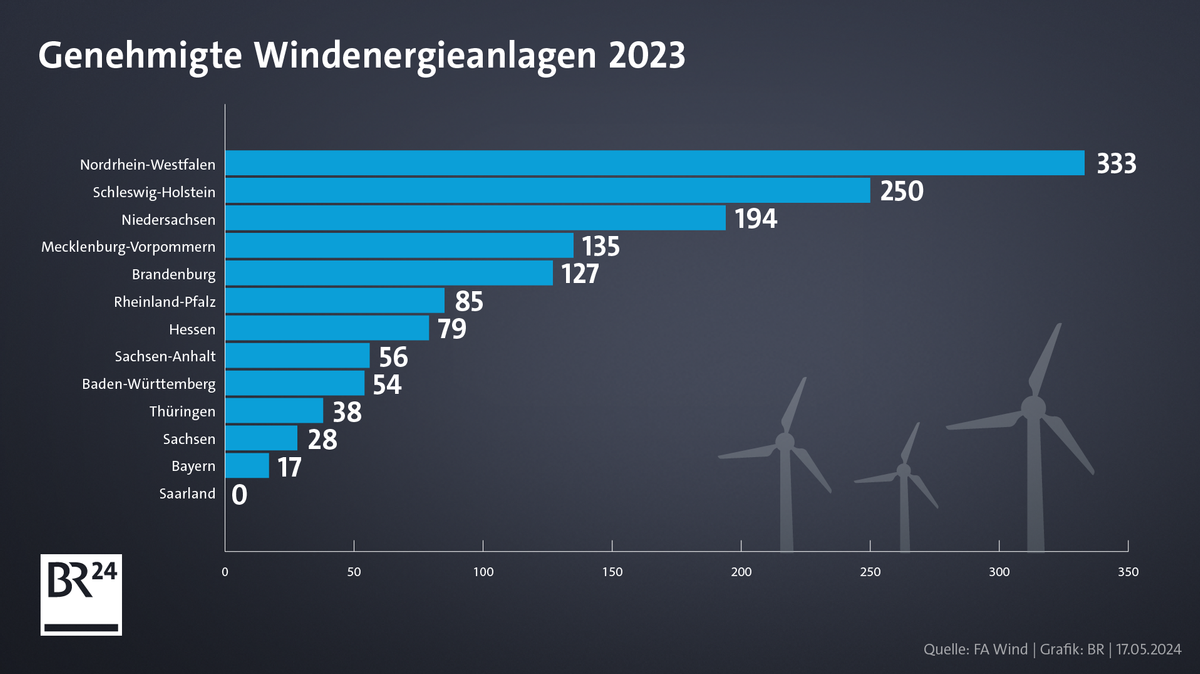

2023 zeigt: Bayern liegt zurück beim Windkraft-Ausbau

Dass die bayerische Regionalplanung bisher nicht in die Gänge kam, zeigen auch die Genehmigungen im vergangenen Jahr. Gerade einmal 17 neue Windräder wurden 2023 in Bayern genehmigt. Um Bayerns Klimaziele zu erreichen, müssten jedoch pro Jahr mindestens 130 Anlagen ans Netz gehen.

Die Zielmarke von 130 Anlagen pro Jahr ist nicht utopisch, das zeigt ein Vergleich mit anderen Flächenländern in Deutschland (siehe Grafik): Spitzenreiter Nordrhein-Westfalen hatte 2023 insgesamt 333 Neugenehmigungen, in Schleswig-Holstein waren es 250, in Niedersachsen 194 und selbst in Baden-Württemberg gab es 54 neue Genehmigungen im Jahr 2023.

In der Grafik: Genehmigungen im Jahr 2023

Genehmigungen im Jahr 2023

Bayern prüft landeseigene Regelung für Bürgerbeteiligung

Seit der EEG-Reform 2021 haben Windradbetreiber die Möglichkeit, betroffene Kommunen mit bis zu 0,2 Cent pro kWh an den Einnahmen zu beteiligen. Es handelt sich dabei um eine Zahlungsobergrenze. Die Beteiligung ist auf freiwilliger Basis. Bayern fordert vom Bund deswegen eine verbesserte Beteiligungsmöglichkeit für Kommunen und Bürger. "Wenn der Bund sich hier nicht weiterbewegt, dann werden wir das in eine eigene landesgesetzliche Regelung bringen", sagt Aiwanger.

Seit Dezember prüft Bayerns Wirtschaftsministerium eine landeseigene Regelung. Die Bürgerbeteiligung an Windrädern müsse bundesweit einheitlich geregelt werden, um einen Flickenteppich an Landesregelungen zu verhindern, so das bayerische Wirtschaftsministerium auf BR-Anfrage.

Bürgerbeteiligung in anderen Ländern längst eingeführt

Während Bayern prüft und den Bund in der Pflicht sieht, haben andere Bundesländer längst eigene Landesgesetze geschaffen - etwa Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Auch Kommunen in Sachsen-Anhalt profitieren zukünftig von der Windkraft. Das Kabinett beschloss im April ein "Akzeptanz- und Beteiligungsgesetz". Vergleichbare Landesgesetze planen die Länder Thüringen, Sachsen und Saarland.

Bürgerenergiegesetz in NRW - ein Vorbild für Bayern?

In Nordrhein-Westfalen startete in diesem Jahr das Bürgerenergiegesetz, mit dem Kommunen und Anwohner von Windenergieanlagen finanziell beteiligt werden. Je nach Standort und Gemeinde ermöglicht das Bürgerenergiegesetz ein individuell passendes Beteiligungsmodell. Falls kein Beteiligungsmodell zustande kommt, müssen Betreiber eine Zahlung an die Gemeinden in Höhe von 0,2 Cent je erzeugter Kilowattstunde anbieten. Jedes neue Windrad bringt der Gemeinde also nach aktuellem technischen Stand mindestens 20.000 Euro pro Jahr.

Auch müssen die Windkraftbetreiber den Bürgern eine festverzinsliche Geldanlage anbieten. Maximal sind dies 25.000 Euro pro Person. Die Laufzeit geht über zehn Jahre, die Verzinsung liegt aktuell laut nordrhein-westfälischem Energie- und Wirtschaftsministerium bei etwa 6,3 Prozent. Die gesetzlich abgesicherte Teilhabe am wirtschaftlichen Ertrag der Windkraft leiste einen entscheidenden Beitrag zur Akzeptanz der Energiewende, so das Ministerium auf BR24-Anfrage.

Klar ist: Nordrhein-Westfalen kann mit seinem Bürgerenergiegesetz konkrete Ansagen machen. Jede Gemeinde wiederum kann sich die finanziellen Vorteile genau ausrechnen und letztendlich scheint dieses Modell in Nordrhein-Westfalen, siehe Genehmigungszahlen, durchaus erfolgreich zu sein.

- Zum Artikel: Mehr Akzeptanz für Windkraft: Was braucht es dafür?

Im Video: Warum Bayern bei der Windkraft hinterherhinkt

Der Windkraftausbau in Bayern kommt nach wie vor nicht richtig in Schwung.

Das ist die Europäische Perspektive bei BR24.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!