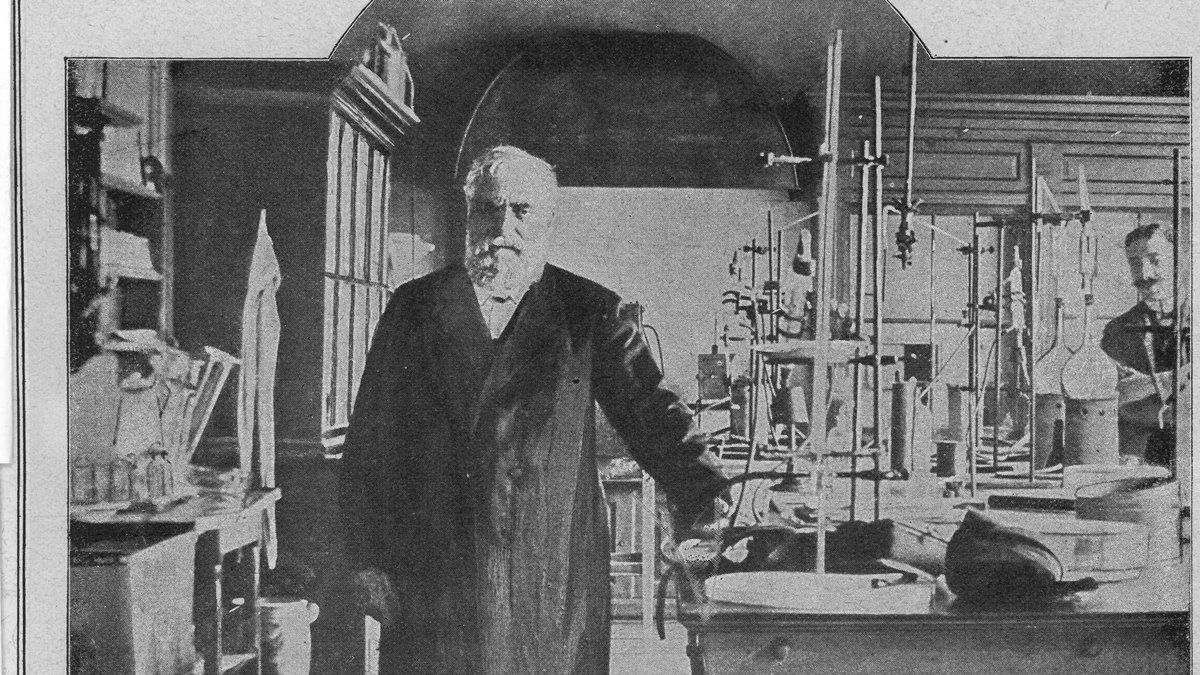

Eine Straße trägt seinen Namen und ein Institut. Am Maximiliansplatz erinnert ein Denkmal an den großen Forscher. München hat Max von Pettenkofer, der im Jahr 1818 geboren wurde, viel zu verdanken. Der Forscher sorgte dafür, dass München lange Zeit als einer der saubersten Städte Europas galt.

Pettenkofer sieht Dreck als Ursache für Infektionen

Angefangen hat alles mit dem Ausbruch der Cholera im Jahr 1854: Max von Pettenkofer wird als angesehener Wissenschaftler damit beauftragt, den Verbreitungsweg der Cholera zu untersuchen. Nach Pettenkofers Ansicht ist vor allem die mangelnde Hygiene Ursache für den Ausbruch der Krankheit. Seine Theorie: Die Ausscheidungen der Menschen, die in den Boden gelangen, seien schuld an der Verbreitung der Cholera. In einem Transformationsprozess infizieren sie die Menschen. Entsprechend dieser Theorie will Pettenkofer München möglichst schnell von Dreck befreien.

Um 1850 gibt es nur vereinzelt Abwasserkanäle

Wegen fehlender Abwasser- und Trinkwasserleitungen gilt München noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts als eine der dreckigsten Städte Deutschlands. Es gibt nur vereinzelt Abwasserkanäle, die beliebig verteilt waren. Abfälle und Fäkalien landen in Abortgruben oder auf der Straße. Pettenkofer plant, die gesamte Stadt zu untertunneln. Das Abwasser soll aus der Stadt geleitet und eine zentrale Trinkwasserversorgung eingerichtet werden. Ein gigantisches Bauprojekt, das viel kostet und in der Bevölkerung deshalb nicht von allen befürwortet wird.

Pettenkofers Erbe: Seine Abwasserkanäle gibt es noch heute

Doch Pettenkofer setzt sich durch und baut sein geplantes Kanalnetz. Bis heute stammen rund 230 Kilometer des 2.500 Kilometer umfassenden Münchner Kanalnetzes noch aus Pettenkofers Zeit - vielleicht auch deshalb, weil er eigens dafür einen besseren Zement entwickelt hat. Ben Tax hat 40 Jahre als Bauingenieur bei der Münchner Stadtentwässerung gearbeitet und ist begeistert von Pettenkofers Weitblick:

"Es ist unglaublich, wie weit Pettenkofer gedacht hat. Er hat alles etwas größer angelegt, weil er wusste, dass München wachsen wird." Ben Tax, ehemaliger Bauingenieur bei der Münchner Stadtentwässerung

Max von Pettenkofer streitet mit Robert Koch

Trotz seiner wissenschaftlichen Leistungen und seines internationalen Ansehens war Pettenkofers Theorie, vor allem mangelnde Hygiene sei schuld an der Verbreitung von Krankheiten und nicht die Erreger allein, ein Irrtum. Mit der Entdeckung des Cholera-Erregers, dem Kommabazillus, durch Robert Koch im Jahr 1883 wird der Irrglaube Pettenkofers offensichtlich. Dennoch hält der Hygieniker an seiner Theorie fest. Am 7. Oktober 1892 nimmt er deshalb vor Zeugen einen Kubikzentimeter einer Cholera-Kultur zu sich.

Er überlebt - trotz der falschen These. Warum ist allerdings unklar. Zwei Theorien kursieren hierzu: Entweder war Pettenkofer schon als Kind mit Cholera-Erregern in Kontakt gekommen und deshalb immun gegen die Erreger oder einer seiner Studenten hatte die Kultur der Cholera-Erreger vorher aus Vorsicht abgekocht.

Max von Pettenkofers Leben endet mit Verbitterung

Mit der Entdeckung des Cholera-Erregers durch Robert Koch und die Erschütterung seiner "Bodentheorie" empfand Max von Pettenkofer seine jahrelangen Forschungen als wertlos. Hinzu kamen private Schicksalsschläge: Seine Frau und sein zweiter Sohn starben. Das setzte Pettenkofer so sehr zu, dass er sich mit 82 Jahren in seiner Wohnung in der Münchner Residenz am 10. Februar 1901 das Leben nahm. Sein Grab am Münchner Südfriedhof hat den Status eines städtischen Ehrengrabes.

Pettenkofers Lebensweg

Am 3. Dezember 1818 wird Max von Pettenkofer in Lichtenheim, nahe Neuburg an der Donau und Ingolstadt, geboren. Er verlässt schon im Alter von acht Jahren den elterlichen Bauernhof, um unter der Obhut seines Onkels in München aufs Gymnasium zu gehen. Früh wird seine Begabung von Mitschülern und Lehrern erkannt und geschätzt. Nach der Schule studiert er zunächst Pharmazie, dann zusätzlich Medizin. 1843 schließt er sein Studium mit der Promotion zum Doktor der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe ab. Gleichzeitig erwirbt er die Approbation als Apotheker. Anschließend beschäftigt er sich mit Chemie und wechselt nach Gießen ins Labor Justus von Liebigs.

Schon mit 29 Jahren wird Max von Pettenkofer Professor für medizinische Chemie an der Universität München. 1865 übernimmt er als Rektor die Leitung der Universität München. Im gleichen Jahr wird er in München erster deutscher Professor für Hygiene. Von 1876 bis 1879 richtet er das erste Hygieneinstitut Deutschlands ein. 1883 wird Pettenkofer für seine Verdienste geadelt.

Der Autor und Bauingenieur Ben Tax stellt den Hygiene-Experten Max von Pettenkofer und sein Verdienst im Ratsch mit Johannes Hitzelberger vor.

Das ist die Europäische Perspektive bei BR24.

Dieser Artikel ist erstmals am 3.12.2018 auf BR24 erschienen. Das Thema ist weiterhin aktuell. Daher haben wir diesen Artikel aktualisiert und erneut publiziert.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht's zur Anmeldung!