Elbisch, Klingonisch oder Hochvalyrisch - diese Kunstsprachen kennen wir aus der Popkultur. Doch es gibt auch konstruierte Sprachen, die dazu dienen sollten, dass Menschen weltweit sich damit einfach verständigen können. Esperanto ist das wahrscheinlich bekannteste Beispiel - aber es gibt noch eine ältere Plansprache: Volapük. Entwickelt 1879 von einem Pfarrer am Bodensee, kennt es heute kaum noch jemand. Höchste Zeit für ein Gespräch mit einem der wenigen Menschen, die es beherrschen - und der gewissermaßen über die Sprache wacht: Volapük-Cifal Hermann Philipps aus Bad Godesberg.

[mehr - zum Audio: Sozusagen - Volapük: Die Sprache, die Menschen aus aller Welt verbinden sollte ]

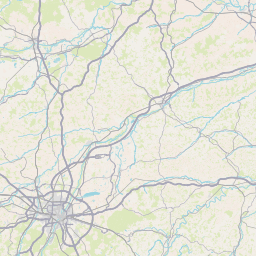

Fehlende Laute und Begriffe, falscher Satzbau, weniger Freude am Gespräch: Sprachentwicklungsstörungen bei Kindern - die gibt es laut Fachleuten heute viel häufiger als früher. Jedes zehnte Kind ist wegen einer solchen Störung in Behandlung. Beunruhigende Zahlen sind das, denn Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Was Kinder da versäumen, das holen sie ohne Hilfe nur schwer auf, wenn überhaupt. Wir fragen die Sprachtherapeutin Dr. Daniela Kiening aus München: Gestörte Sprachentwicklung - wie schlimm ist es wirklich?

[mehr - zum Audio: Sozusagen - Gestörte Sprachentwicklung – bei immer mehr Kindern ]

Der Fußball ist nicht nur ein sportliches Großereignis, sondern auch ein mediales. In diversen Livekommentaren, Vor- und Nachberichten, Pressekonferenzen, Fernsehrunden und Podcasts wird über die Spiele, geredet, diskutiert, wird der Fußball also sprachlich gefasst und bekommt dadurch eigentlich erst seine Bedeutung. Und welche das bei dieser EM ist - das erkunden wir zusammen mit dem Linguisten Simon Meier-Vieracker.

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - Die Fußball-EM 2024: Eine linguistische Bilanz mit Simon Meier-Vieracker ]

Die Behördensprache und wie sie uns quält: Darum geht es in einer Reportage aus Erfurt, die jetzt in der ARD Mediathek zu sehen ist. Wir sprechen mit David Straub, der diesen Film gemacht hat. Alptraum Amtsdeutsch - ändert sich da eigentlich mal was?

[mehr - zum Audio: Sozusagen - Alptraum Amtsdeutsch ]

Über Menschen, die Dialekt sprechen, kursieren immer noch viele Vorurteile. Doch in den Sozialen Medien gibt es immer mehr Kanäle, die Videos in Dialekt drehen und diesen somit positiv besetzen. Ein solcher Kanal ist "Schnappatmig" von Tina Goldschmidt, die ihre wissenschaftliche Karriere an den Nagel gehängt hat, um Comedy zu machen - auf Sächsisch. Im Interview verrät sie, wie es dazu kam, wie die Menschen auf ihre Dialekt-Videos reagieren - und in welchen Situationen der sächsische Ausdruck besser passt als ein hochdeutscher.

[mehr - zum Audio: Sozusagen - "Or Riggo, mei Gudsdor!" - Wie eine Komikerin Sächsisch wieder cool macht ]

Quatschen mit Soße, unser Thema heute. Speisen und Sprechen, Redensarten aus der Küche. Eine äußerst schmackhafte Frikadelle ans Ohr redet uns eine Frau, die was vom Quatschen versteht und auch von den Soßen dazu: Julia Floss, Köchin, Journalistin und Autorin. Ihr neues Buch heißt: "Hier geht es um die Wurst - und andere Redensarten aus der Küche" (Verlag DuMont). Einen feinen Food-Podcast hat Julia Floss übrigens auch, "Umamitown" - immer donnerstags neue Folgen.

[mehr - zum Audio: Sozusagen - Wenn's um die Wurst geht: Kulinarische Redensarten ]

Indien hat gewählt: Die Partei BJP von Premierminister Modi ist zwar weiterhin stärkste Kraft, hat aber große Verluste erlitten und muss nun Koalitionsgespräche führen. Im Wahlkampf hatte Modi eine hindu-nationalistische Agenda verfolgt - und somit auch die Sprache Hindi in den Fokus gestellt. Was bedeutet das in einem Vielvölkerstaat? Wie ist die Position von Hindi in der Sprachlandschaft Indiens, wie kam es dazu und wie wird es in Zukunft aussehen? - Ein Gespräch mit dem Indologen Divyaraj Amiya von der Uni Tübingen.

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - Hindi, Hindu, Hindutva? - Wie es um die Sprachen in Indien steht ]

Wir laden heute zur Aussprache: Schirurgie oder Kirurgie, Gündogan oder Gündoan, Sophia Loreeen oder Sophia Loooren. Und wie hieß noch mal die israelische Sängerin beim ESC? Die tolle BR-Nachrichtensprecherin Julia Cortis unterhält sich mit uns über knifflige Begriffe, ungarische Nationalspieler, den Klang der Nachrichten und die segensreiche ADB - die AusspracheDatenBank der ARD.

[mehr - zum Audio: Sozusagen - Bemerkungen zur deutschen Sprache - Die ARD und ihre ADB ]

Staatstragende Flapsigkeit, Idealistischer Konkretismus, Erweckter Liberalismus - sagt Ihnen nichts? Sollte es aber. Denn diese Begriffe beschreiben, wie im öffentlichen Raum aktuell kommuniziert wird. Die Politikwissenschaftlerin Astrid Séville und der Soziologe Julian Müller haben in einem sehr lesenswerten Essay "Politische Redeweisen" (Mohr Siebeck) zusammengetragen und dabei ganz ungewöhnliche Verbindungen aufgedeckt. Im Interview erklärt Séville unter anderem, was die Klimaaktivistinnen der "Letzten Generation" mit den Vertretern der "skeptischen" Nachkriegsgeneration gemein haben.

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - Staatstragende Flapsigkeit: Warum sprechen Habeck und Co. so und nicht anders? ]

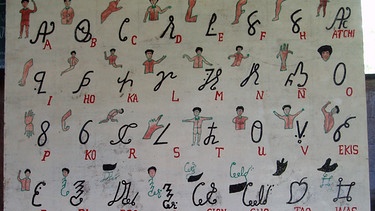

Eine Philippinen-Insel, ein Dschungelvolk, eine rätselhafte Plansprache: Eskayan. Mit uns spricht der australische Anthropologe und Linguist Piers Kelly - der seit 20 Jahren zu verstehen versucht, wie ein Volk, in dem die wenigsten schreiben und lesen konnten, zu einer eigenen, aufwändig konstruierten Sprache kam, mit eigenem Vokabular und vor allem: eigener Schrift. (Lesetipp: Piers Kelly - "The last language on earth", Oxford University Press)

[mehr - zum Audio: Sozusagen - Eskayan - oder: Die letzte Sprache der Welt ]

In Mexiko sind neben Spanisch auch 68 indigene Sprachen offiziell anerkannt - doch wirklich gleichgestellt sind sie nicht: In Schulen, Krankenhäusern oder vor Gericht läuft alles auf Spanisch. Das werde sich auch mit diesem Superwahljahr nicht ändern, meint Marco Antonio Martínez - denn die politischen Bestrebungen, indigene Sprachen zu stärken, seien immer halbherzig. Wir haben den jungen Ayöök-Sprecher in Oaxaca getroffen: Mit seinem Kollektiv Kumoontun setzt er sich dafür ein, seine vom Aussterben bedrohte Muttersprache zu erhalten. Dafür haben sie sogar eine Sprach-Lern-App entwickelt.

[mehr - zum Audio: Sozusagen - Ayöök-App: Wie sich Indigene in Mexiko für ihre Sprachen einsetzen ]

Aufmerk- und empfindsamen Menschen macht sie schon länger zu schaffen: Die "Verluderung des südlichen Hochdeutschen" (FAZ 2012), oder etwas weniger polemisch: Die immer deutlicher zutage tretende Veränderung des "angestammten, heimatlichen Sprechens" (ebd.) in Bayern. Zu Gast bei Hendrik Heinze ist heute die Sprechwissenschaftlerin Stefanie Prochazka aus Fischbachau, die süddeutschen Sprachklang und süddeutsche Begriffe bewahren will - zusammen mit dem Bund Bairische Sprache und dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege.

[mehr - zum Audio: Sozusagen - Könich Ludwich mag das gar nich ]

Unser heutiger Gast ist die Würzburger Professorin Kathleen Wermke, die deutsche und französische Babies am "Gesang" unterscheiden kann. Wermke erforscht seit vielen Jahren das Singen, Gurren und Brabbeln von Babies - den melodischen Singsang also, aus dem dann irgendwann Sprache wird. Jetzt teilt sie ihr immenses Wissen: Mit den LeserInnen ihres neuen Buches "Babygesänge" (Molden Verlag) und mit uns.

[mehr - zum Audio: Sozusagen - Babygesänge: Wie aus Weinen Sprache wird ]

Während der Bayerische Ministerpräsident das Gendern an Schulen und Behörden verbieten möchte, hat die Übersetzerin Olga Radetzkaja eher den Eindruck, dass der Streit um Doppelnennungen, Sterne und Binnen-Is abflaut. Zumindest im Privaten. Warum sie für einen flexiblen Umgang mit geschlechtersensiblen Formulierungen plädiert und dennoch eine Skeptikerin des Genderns bleibt, erklärt sie im Interview.

[mehr - zum Audio: Sozusagen - Context is King: Hat sich die Gender-Debatte entspannt? ]

Sprechen eigentlich alle Chinesen dieselbe Sprache? Wie grüßt man in Shanghai? Und wieviel tausend schwierige Schriftzeichen hat eine chinesische Smartphone-Tastatur? Unsere Shanghai-Korrespondentin Eva Lamby-Schmitt erzählt uns heute, was wir schon immer über Chinesisch wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten.

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - Chinas Sprache(n): Eine Expertin erzählt ]

Wir satteln das Pferd heute von hinten auf, Fallstricke zäumen unseren Weg. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht in die Karten, und wer ohne Sattel ist, der werfe das erste Schwein. Redewendungen, mit denen sämtliche Gäule durchgegangen sind - und keine zehn Pferde können das Glück der Erde wieder herstellen, das kann nur unser Gast: Rolf-Bernhard Essig.

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - Das erste Schwein werfen: Schiefe Sprichwörter ]

Wenn sich Mittelalter-Minnesänger Walther von der Vogelweide zu mir an den Biertisch setzt - kann ich ihn dann verstehen? Wie nennt ein Mediävist seinen Sohn? Und was bedeutet eigentlich "Kreißsaal"? Fragen, die uns Michael Schwarzbach-Dobson beantwortet - in unserem schönen Gespräch über das Mittelhochdeutsche. Sein unbedingt zu empfehlendes Buch heißt: "Verschwundene Wörter des Mittelalters" (Greven Verlag).

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - Als links noch winster hieß und rechts noch zeswe ]

Bundesweit demonstrieren Hunderttausende gegen Rechtsextremismus ? und auch in der Politik wird nach den Enthüllungen von Deportationsplänen über ein Verbot der AfD diskutiert. Doch von Slogans auf Demos über Hashtags bis hin zu politischen Stellungnahmen: So manche Wendung, die man dieser Tage liest oder hört, eignet sich so gar nicht für den Kampf gegen Rechtsextremismus, analysiert Knut Cordsen. Außerdem: Fünf Jahre "Aachener Vertrag" ? wie steht es um den Deutschunterricht in Frankreich? Und: Auf den Spuren der letzten Dialektsprechenden des Texasdeutschen.

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - Rhetorisch gegen Rechtsextremismus? ]

Dieser Tage erscheint ein ganzes Buch allein über das Ausrufezeichen. Geschrieben hat es die Berliner Literaturwissenschaftlerin Florence Hazrat. Bei uns erzählt sie, warum Trump das Ausrufezeichen so gerne mag, wie es im 14. Jahrhundert erfunden wurde - und warum es bei dem Thema zwar auch um Interpunktion geht, vor allem aber um: Gefühle!!! Außerdem exklusiv für unsere Stream- und Podcast-HörerInnen noch mal ein Blick auf einen sehr eigenartigen Begriff, der bei der Wahl zum "Unwort des Jahres" auf Platz 2 ins Ziel kam: "Sozialklimbim". Wer sagt denn sowas? Knut Cordsen berichtet, was er herausgefunden hat.

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - Das Ausrufezeichen: Florence Hazrat erzählt ]

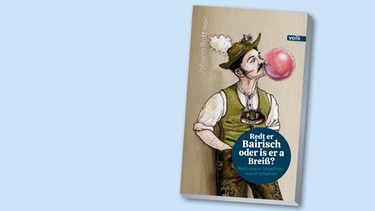

Dass die Grußformel "Servus!" aufs Lateinische zurückgeht, ist wohl den meisten bekannt. Aber wussten Sie, welche bairischen Begriffe noch aus der Römerzeit stammen? Und welche Einflüsse das Jiddische auf das Bairische hatte? - Ob Kelten, Römer, Franzosen oder die unvermeidlichen Preußen: Sie alle haben ihre Spuren im bairischen Dialekt hinterlassen; doch es finden sich dort auch Relikte aus anderen Sprachen. In seinem neuen Buch "Redt er Bairisch oder is er a Breiß?" ergründet Johann Rottmeir die Wurzeln vieler bairischer Begriffe. - Ein Gespräch über die Verflechtungen der Mundart mit anderen Sprachen.

[mehr - zum Audio: Sozusagen - Von der "Boazn" bis zum "Strizzi": über die Wurzeln des bairischen Wortschatzes ]

Deutschland im "Krisenmodus"!? Die Sendungsmacher Hendrik Heinze und Knut Cordsen sprechen über das frisch gekürte Wort des Jahres 2023, am Telefon äußert sich Lutz Kuntzsch von der Gesellschaft für deutsche Sprache. Und über das "Wort des Jahres" lässt es sich ja immer gut diskutieren - ob es nun "Bundeskanzlerin" lautete (2005 - im Ernst?), "Klimakatastrophe" (2007 - so früh!) oder "Heißzeit" (2018 - wer verwendet das?).

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - "Krisenmodus" - Anmerkungen zum Wort des Jahres 2023 ]

"Tagesspiegel stoppt das Gendern" war dieser Tage in der WELT zu lesen. Die BILD berichtete sogar von einem "Anti-Gender-Befehl" beim Berliner Traditionsblatt. Und bei der FAZ war man sich offenbar selbst nicht einig. Dort war wahlweise von der Abschaffung der "Gendersprache" oder aber des "Gendersternchens" die Rede - kein unwesentlicher Unterschied. Grund genug, beim Tagesspiegel selbst nachzufragen: Was hat das Blatt in Sachen geschlechtergerechter Sprache wirklich vor? Ganz gewiss nicht das, was BILD, FAZ oder WELT schreiben, erklärt Chefredakteur Lorenz Maroldt im Bayern 2-Interview.

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - Schluss mit "Gendersprache"? Der Tagesspiegel passt seine Schreibregeln an ]

In der Politik fürchtet man sie wie die Pest, im Rundfunk schneidet man sie einfach raus: Füllwörter wie "Äh" und "Ähm" haben einen ziemlich besch... eidenen Ruf. Zu Unrecht. Die Sprachwissenschaft hat Häsitationen längst rehabilitiert. Woran das liegt, erklärt die Linguistin Prof. Kerstin Fischer im Gespräch. Außerdem: Warum "Äh"-Sagen beim Absagen unerlässlich ist. Und: Wieso sogar Roboter mehr Mut zum "Äh" haben sollten.

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - Fabelhafte Floskel: Mehr "Äh" wagen! ]

Wir wagen uns in dieser Sendung gehörig auf dünnes Eis - denn Bairisch ist eine MUNDart und hat keine Regeln für eine einheitliche Schreibweise. Trotzdem: Viele Menschen schreiben auf Bairisch SMS oder Hochzeitseinladungen, auch in Restaurants oder Hotels finden sich oft Texte im Dialekt - manchmal haarsträubend falsch (von "Schmanker'l" bis "lossds eich schmegga" alles dabei!). Worauf muss man also achten, wenn man möglichst wenig Fehler machen will? - Empfehlungen vom Dialektforscher Professor Ludwig Zehetner.

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - Gscheid boarisch schreibn?! ]

Ein Strich, zwei Rundungen. Der Klang harmonisch, die Aussprache weich. "Das B ist für mich ein Wohlfühlbuchstabe", sagt unser Gast Irene Leser. "Ich habe mich immer mehr in ihn verliebt." Leser ist Herausgeberin des Buches "Bedeutende Berliner Begriffe" (BeBra Verlag). Und oh Wunder: Alle bedeutenden Berliner Begriffe fangen mit B an. Berichtenswert!

[mehr - zum Audio: Sozusagen - Für mich ist es ein Wohlfühlbuchstabe ]

"Wortezerklauberer": So wurde Karl Valentin einmal genannt, weil er die Sprache sezierte, um so ihren Wider- und Doppelsinn aufzudecken. Wir blicken auf den legendären Wortakrobaten und machen Lust auf den Valentin-Podcast von Bayern 2. Außerdem bei uns: Die Cité internationale de la langue française - Frankreichs Mammutprojekt zu Ehren seiner Sprache.

[mehr - zum Audio: Sozusagen - Es heißt Semmelnknödeln! ]

Bei Grabungen in Boğazköy-Hattuša - der früheren Hauptstadt des Hethitischen Reichs - haben deutsche Forscherinnen und Forscher eine mehr als 3000 Jahre alte Keilschrift-Tafel entdeckt, in die eine Textpassage in einer bislang völlig unbekannten Sprache eingraviert ist. Sofort schickte der Ausgrabungsleiter, Andreas Schachner (Deutsches Archäologisches Institut), dem Keilschrift-Spezialisten Daniel Schwemer (Uni Würzburg) eine Whats-App-Nachricht mit einem Foto der Tafel - und schnell war klar: Es ist ein Sensationsfund. In Sozusagen! erzählen die beiden Wissenschaftler, warum man davon ausgeht, dass es sich um eine eigene, indogermanische Sprache handelt, welche Hinweise die Hethiter selbst lieferten und wie man am Fundort in der Türkei nun nach weiteren Relikten dieser vergessenen Sprache sucht.

[mehr - zum Audio: Sozusagen - Neue alte Sprache ausgegraben ]

Wir berichten von einer Gala, bei der kürzlich gleich drei Sprachen im Mittelpunkt standen: Gutes Deutsch, gelegentliches Estnisch und die Deutsche Gebärdensprache DGS. Um den "Kulturpreis Deutsche Sprache" geht es, und um die mit ihm Geehrten: Das Digitale Wörterbuch Deutsche Gebärdensprache (DW-DGS), das Deutsche Gymnasium Tallinn (Estland) und die Moderatorin, Chemikerin und Wissenschaftsvermittlerin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim.

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - Ein kultivierter Mensch spricht jedoch Deutsch ]

Generationen von Journalistenschülerinnen und -schülern lernten von Wolf Schneider, was guter Stil ist. Letztes Jahr verstarb der legendäre Sprachkritiker. Jetzt ist er wieder da - in Form einer KI, die Texte redigiert und umschreibt. Funktioniert das? Wir haben es ausprobiert - und mit Cordt Schnibben gesprochen, Leiter der Reporterfabrik, einer Schule für Onlinejournalismus. Er hatte die Idee zur Wolf-Schneider-KI und war maßgeblich an ihrer Entwicklung beteiligt.

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - Schöner schreiben mit Schneider: Macht uns eine KI zu besseren Journalisten? ]

Über 850 000 verschiedene gibt es im deutschen Sprachraum: Nachnamen wie Müller, Gruber, Cordsen, Schoeß, Held, Meierfrankenfeld, Sippenauer, Inan und und und. Ein ziemlich unübersichtliches Feld. Damaris Nübling hat sich dennoch raufgewagt. Jahrelang hat die Mainzer Linguistin zusammen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die hiesige Familiennamenlandschaft kreuz- und quervermessen. Was sie herausgefunden hat über Herkunft, Verbreitung und Bedeutung unserer Namen, das erzählt sie im Interview.

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - Deutscher Familiennamenatlas: Warum wir heißen, wie wir heißen ]

Knusper, knusper, knäuschen, wer kommt da in mein Häuschen? Rolf-Bernhard Essig ist's, der Sprichwortexperte aus Bamberg. Und im Gepäck hat er sein neues Buch: "Ach, wie gut, dass niemand weiß... Sprichwörtliche Redensarten aus dem Märchenreich" (Duden, 12 Euro). Denn was uns manchmal nicht so klar ist: Einige der schönsten Redewendungen verdanken wir den Märchen.

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - Ach, wie gut: Sprichwörter aus der Märchenwelt ]

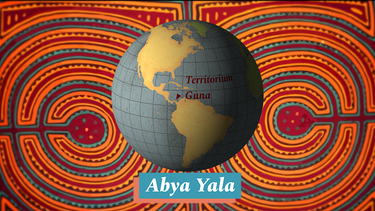

Der argentinische Schriftsteller Martín Caparrós hat vorgeschlagen, die spanische Sprache künftig als "ńamericano" zu bezeichnen. Schließlich lebe die absolute Mehrheit der Sprechenden in Amerika, außerdem sei "Spanisch" die Bezeichnung der Sprache der Kolonisatoren. Die Real Academia Espańola in Madrid lehnt diesen Vorschlag ab. - Auch die Kunstvermittlerin Aliza Yanez und ihr Kollege Santiago Calderón wollen Begriffen, die von kolonialen und eurozentristischen Ideen geprägt sind, etwas entgegensetzen und haben für das Berliner Humboldtforum ein (de)koloniales Glossar entwickelt: https://vimeo.com/showcase/10668870 Was die Bezeichnung "Abya Yala" bedeutet, warum der Begriff "Eingeborene" problematisch ist und was sie meinen, wenn sie ein "Pachakuti" fordern, erklären sie im Gespräch.

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - „Abya Yala“ oder „Lateinamerika“? - Das (de)koloniale Glossar gibt Rat ]

Heute bindet sich der Autor Klaus Mackowiak die Schürze um und backt mit uns "Pizza Latina" - mit Thunfisch, Oliven, Zwiebeln und extraviel Käse. Alles Lehnwörter aus dem Lateinischen, sagt Mackowiak. Sein Buch heißt "Kann Spuren von Latein enthalten" und ist ein "Kleines Lexikon deutscher Wörter lateinischer Herkunft" (C.H.Beck, 21. September). Was wir da außerdem lernen: Es gibt nicht nur den Eimer, es gibt auch den Zweimer...

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - Ein Eimer Käse - Lateinische Lehnwörter im Deutschen ]

Ein gutes Zitat mag jeder gern: So treffend! So klangvoll! So klug! Problem nur: Vieles von dem, was ihnen zugeschrieben wird, haben Einstein und Freud, Konfuzius und Twain NIE gesagt. Der Wiener Zitatforscher Gerald Krieghofer hat schon 700 falsche Zitate entlarvt - wir sprechen mit ihm über sein neues Buch "Die besten falschesten Zitate aller Zeiten". Sehr vergnüglich!

[mehr - zum Audio: Sozusagen - Was Einstein NIE gesagt hat: Ein Zitatforscher im Gespräch ]

Schon Platon hat sich mit ihr beschäftigt - und trotzdem fristet sie in der modernen Sprachwissenschaft ein Nischendasein: die Lautsymbolik, also die Lehre von der Verbindung einzelner Laute mit bestimmten Bedeutungen. Hat z.B. das 'a' einen Sinn? Und wie steht's um das 'i'? Jemand der, sich solche Fragen gestellt hat, ist z.B. der "Herr der Ringe"-Schöpfer J. R. R. Tolkien. Anlässlich seines 50. Todestages am 2. September wiederholen wir ein Interview mit der Linguistin Hilke Elsen, einer Spezialistin in Sachen Lautsymbolik.

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - Einmal (fast) alles über Lautsymbolik ]

Von ADHS, Autismus und Burnout über Narzissmus bis hin zu Depression: Öffnet man soziale Medien wie TikTok oder Instagram, wimmelt es von Begriffen aus dem Bereich der Psychologie. Allein zum Hashtag #adhd (engl. Abkürzung für ADHS) gibt es mehr als 28 Milliarden Beiträge - mal humorvoll gemeinte Videos, mal didaktischere Erklärstücke. Eine positive Entwicklung, die zur Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen führt? Oder eine Verharmlosung derselben, weil durch den inflationären Gebrauch der Begriffe plötzlich scheinbar jeder ADHS hat? Und: Inwiefern führt der häufige Sprachgebrauch zu einem Bedeutungswandel? - Ein Gespräch mit Susanne Kabatnik, Professorin für digitale Lexikografie im Bereich Computerlinguistik und Digital Humanities an der Universität Trier.

[mehr - zum Audio: Sozusagen - "Dieser Narzisst triggert mich!" – Psychologische Begriffe in den Sozialen Medien ]

Kinder sagen es bitte nie, Erwachsene sagen es leider dauernd: Scheiße. Und auch, wenn das "Fuck!" ins Deutsche drängt - noch weiß sich unser guter alter Fäkalfluch zu behaupten. Wir widmen ihm eine ganze Sendung, die bei Lady Gaga beginnt, in Schmellers Bayerischem Wörterbuch vorbeischaut und auch die Spielplätze nicht auslässt.

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - Scheiße, dieses wunderschöne, magische Wort ]

Matthew und Michael Youlden beherrschen mehr als 20 Sprachen, die Hälfte davon fließend. Und die beiden Sprachwissenschaftler sind überzeugt: "Wenn zwei Engländer es schaffen, andere Sprachen zu lernen, kann das jeder." Wichtig sei: Nicht nur trocken Vokabeln pauken, sondern die neue Sprache in den Alltag integrieren - aktiv und passiv. Ein Gespräch mit den "Superpolyglot Bros" über 7-Tage-Herausforderungen, kuriose Ähnlichkeiten - und die Gründe, insbesondere Minderheitensprachen zu lernen.

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - Superpolyglotte Zwillinge: Warum und wie wir (kleine) Sprachen lernen sollten ]

Bedeuten "kostenlos" und kostenfrei" dasselbe? Und wie ist es mit "Kosten" und "Unkosten"? Unser Hörer Werner M. aus Saarbrücken schließlich hat weder Kosten noch Mühen gescheut, um uns seine Frage zu übermitteln: "In manchen Bezirken könnte neu gewählt werden müssen" - da fragt er uns, ob es mit ein paar Verbformen weniger nicht auch hätte getan sein können.

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - Was das wieder unkostet! ]

Das Kopfschütteln gehört seit Jahrhunderten zur alltäglichen Verständigung. Doch der Nick-Schüttel-Code, wie es die Kommunikationswissenschaft nennt, kann für viele Missverständnisse sorgen, auch rein sprachlich betrachtet: Heißt es nun etwa "den Kopf schütteln" oder "mit dem Kopf schütteln"? Antworten von Vincenz Schwab von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - Vincenz Schwab beantwortet Fragen der Hörer:innen ]

Soll unser Land wirklich mehrsprachig sein? So zumindest durfte es ja die Schriftstellerin Olga Grjasnowa neulich bei uns fordern. Wir schauen nun, was die Wissenschaft dazu sagt, genauer gesagt: Die Professorin Claudia Maria Riehl und ihre "Internationale Forschungsstelle für Mehrsprachigkeit".

[mehr - zum Audio: Sozusagen! - Türkisch-Kurse für alle ]