Nicht nur für Kinder Die ganze Welt ein Spielplatz

Spielplatz - das war mal jeder Platz der Stadt, auf dem Kinder spielen. Heute sind es oft abgegrenzte Areale, auf denen es vor allem um Sicherheit geht. Damit zeigen Spielplätze auch immer die pädagogischen Konzepte ihrer Zeit. Eine Kulturgeschichte.

Fangen, klettern, ringen, laufen, springen, würfeln, Maskeraden, Rollenspiele, Tänze: Pieter Bruegels Wimmelbild von 1560 zeigt kein realistisches Abbild einer mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Straßenszene. Trotzdem entspricht das bunte Treiben damaligen Sitten und Gebräuchen. Das Volk, also Kinder und Erwachsene, spielten viel und gerne - und vor allem taten sie es zusammen.

Kinder unter Kontrolle

Die Wende kam mit der Aufklärung. Im 18. Jahrhundert setzte sich die Vorstellung durch, dass der Mensch mit Hilfe der Vernunft frei und mündig werden könne. Um dem Aberglauben und dem "Gängelwagen des Instinktes", wie es der Philosoph Immanuel Kant formulierte, zu entkommen, galt die Erziehung als wichtigstes Mittel. Dementsprechend wuchs die Bedeutung von Schulen und Internaten. Zahlreiche pädagogische Regelwerke waren die Folge.

"Die Kinder müssen allezeit unter sorgfältiger Inspektion gehalten werden, sei es in der Stube, auf dem Hof, im Speise- oder Bettsaal, beim Kleiderwechseln, bei der Reinigung oder wo es auch sein mag, und sind ohne Not auch nicht auf eine kurze Zeit allein zu lassen."

Der evangelische Theologe August Hermann Francke 1722 in seiner Schrift: 'Aufsicht ist der Nerv der Erziehung'

Die Erfindung der Kindheit

Pädagogik bedeutete: Disziplinierung, Regulierung, Übung - aber auch Demütigung und Züchtigung. Erziehung ist immer eine Form der Beschränkung, eine Domestizierung des "wilden" Kindes.

"Spezielle Räume und Geräte für Kinder gibt es, seit man sich um Kinder eigentlich kümmert, also die Kindheit erfunden hat. Denn die hat es vorher nicht gegeben, da waren die Kinder kleine Erwachsene und haben alles mitgemacht, was im familiären Umfeld zu tun war. Spiel hat es immer schon gegeben, aber das Kinderspiel als Möglichkeit der kindlichen Entwicklung zu fördern, das ist eben abhängig und hat sich entwickelt aus diesen Überlegungen der Aufklärung und der Pädagogik, die daraufhin ein Handwerkszeug für die Erziehung von Kindern entwickelt hat."

Der Bielefelder Pädagoge Holger Grabbe

Der Platz zum Spielen schrumpft

Effizienzsteigerung war angesagt: in Industrie, Handel und Verkehr sowie bald auch in der Aufzucht von Kindern. Der öffentliche Raum wurde aufgeteilt: Hier Plätze nur für den Verkehr und in der Folge auch für die aufkommenden Automobile, da Spiel-Plätze nur für Kinder (mit verschwindend geringem Flächenanteil) - auch weil man bald erkannt hatte, dass der technische Fortschritt erzieherische Nachteile brachte: Er verweichlichte nämlich.

"Knaben auf dem Land, die in der größten Sommerhitze wie in der strengsten Winterkälte, bei Regen und Schnee sich im Freien herumtreiben, solche werden fest gegen Wind und Wetter, ohne dass Eltern oder Lehrer irgendetwas dazu tun. Wächst ein Kind aber mitten in einer großen Stadt auf, dann muss eigens drauf gedacht werden, dass es täglich hinaus in die freie Luft komme."

Der Erlangener Pädagoge Karl Georg von Raumer 1852

Statt immer und überall zu spielen, entstanden spezielle Räume und Institutionen fürs Spiel, in denen die Kinder nach Anleitung und Vorgaben der Erwachsenen ertüchtigt wurden. Bereits 1829 wurde in Dresden der erste Turn- und Tummelplatz für die männliche Jugend eingerichtet.

Der Spielplatz als Geschäftsmodell

Es ging um Kontrolle und Förderung. Sowohl bei den gymnastischen Übungen an Barren und Reck im Sinne des Turnvaters Jahn als auch beim forcierten Spiel draußen im Garten mit geometrischen Körpern nach Friedrich Fröbel. Auch die um 1850 entstehenden Kindergärten waren bzw. sind nichts anderes als institutionalisierte Spielplätze. Neben der Pädagogik bestimmen architektonische Konzepte die öffentlichen Spiel-Räume der Kinder.

"Es ist letztlich darauf rausgelaufen, dass Kinder einen entsprechenden Schonraum bekommen, aber der sie auch wieder separiert, abgrenzt vom allgemeinen Leben, und auch abgrenzt von den Möglichkeiten, die Kinder selbst gefunden hätten, wenn sie sich um ihren eigenen Spielraum bemühen würden. So können sie nur das annehmen, was ihnen geboten wird."

Holger Grabbe

Deshalb bemühen sich viele Stadtplaner inzwischen, nicht nur sichere, sondern auch spannende Spielplätze anzubieten. Das heißt: neben TÜV-geprüften und der DIN-Norm 1176 entsprechenden Rutschen, Wippen oder Schaukeln baut man seit den 70er Jahren naturnahe Gelände mit Wasserläufen, Höhlen oder Kletterseilen. Eine schöne Welt für die Kleinen, potentiell kreativitätsförderlich, aber weiterhin künstlich und abgetrennt vom sonstigen Alltagsleben. Den Spielplatz mit Mauern und Zäunen aus dem Rest des Stadtraums auszugrenzen ist ein Schritt, der einen zweiten Schritt erst möglich macht, nämlich am Eingang eine Kasse aufzubauen und Geld für den Eintritt zu verlangen. So wird der Spielplatz zum Geschäftsmodell: Ob vollautomatisiertes Eventareal, Märchenpark oder Indoor-Kletterei - Bewegung und Spaß gibt es dort nur für bare Münze oder im Jahresabo. Häufig ist sogar das Mitbringen eigener Apfelschnitze unerwünscht, denn die angeschlossene Gastronomie möchte Umsatz machen.

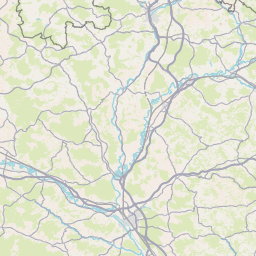

Urban Playground - oder: Die ganze Stadt kann Spielplatz sein

Dagegen schicken sich aktuelle Kinderspielplatz-Designerinnen und Straßenkünstler an, den öffentlichen Raum auch außerhalb abgegrenzter Spielplätze zu Orten des Spiels zu machen oder als solchen wiederzuentdecken. Für sie ist die Stadt der Urban Plaground, gratis und zu allen Zeiten geöffnet. Mit Entdeckerlust und Phantasie wird der Verkehrspoller zum Klettergerät, der Tunnel zum Klanglabor, die Hausfassade gegenüber zur Spielfläche fürs Tetris im Kopf. Doch es braucht nicht nur Entdeckerlust und Phantasie, sondern auch den Mut der Aufsichtspersonen, Kinder nicht von Gefahren fernzuhalten, sondern ihnen beizubringen, wie sie - auch spielerisch - damit umgehen und auf diese Weise mehr Sicherheit gewinnen. Die Stadtplanung kann das unterstützen, indem sie den Wünsche von Kindern nicht allenfalls bei der Ausgestaltung von umzäunten Spielplätzen Gehör schenkt, sondern immer, wenn es um öffentlichen Raum geht.