Bayerns Wälder Die Erfindung der Nachhaltigkeit

Ungeachtet aller Forstordnungen werden die deutschen Waldbestände weiter stark genutzt und es zeichnet sich ab, dass dem Wald langfristig der Kollaps droht. 1713 veröffentlicht Carl von Carlowitz (1645-1714), Oberberghauptmann des sächsischen Kurfürsten August II., das Werk "Sylvicultura oeconomica ". Darin fordert er eine "continuirliche beständige und nachhaltige Nutzung der Wälder".

Carlowitz weiß, wovon er spricht, denn das sächsische Montanwesen ist sein Aufgabenbereich. Die Bergwerke im Territorium August des Starken benötigen Holz für die Metallschmelze, eine geregelte Versorgung mit dem Rohstoff ist unabdingbar. Mangels Transportmöglichkeiten ist man in Sachsen auf die Wälder im Nahbereich der Betriebe angewiesen - und die gilt es zu schützen. Deshalb empfiehlt Carlowitz jedem Wald nur so viel Holz zu entnehmen, wie gleichzeitig nachwächst. Nun werden die Wälder in den Schwerpunktregionen vermessen, die Holzernte wird sorgsam geplant.

Als Carl von Carlowitz erkennt, dass Wälder nicht unbegrenzt verfügbar sind und eine "nachhaltigen Nutzung" fordert, ahnt er nicht, dass er einen Fachbegriff prägt, der heute weltweite Anerkennung genießt: Lebende, so das Credo, dürfen sich nicht anmaßen, die Umwelt auf Kosten der Menschen in anderen Regionen der Erde und zulasten späterer Generationen zu nutzen.

Der Staat greift nach den Wäldern

Carlowitz' Vorstoß fällt in eine Zeit, in der Territorialstaat zunehmend seine Macht demonstriert. Der Finanzbedarf der Fürsten in Ländern wie Sachsen oder Bayern ist hoch, das Interesse an Steuereinnahmen entsprechend groß. Wald wird benötigt, um die Bergwerke im Erzgebirge oder die Salinen in Reichenhall am Laufen zu halten. Dazu bedarf es weitreichender Planungen und einer systematisch arbeitenden Forstwirtschaft. Darüber hinaus soll ein Markt für Waldressourcen geschaffen werden. Das bedeutet: Wenn die Menschen Walderzeugnisse benötigen, sollen sie sie gefälligst kaufen!

Den Untertanen fällt es schwer, die neuen Entwicklungen zu akzeptieren. Ihr Holzbedarf ist ein anderer als der der Machthaber. Viele Menschen betrachten den Wald als "Lebensversicherung". Er ist schließlich da, und wenn man etwas braucht, bedient man sich: Bedürftige finden Nahrung (Pilze, Beeren), Nutztiere werden ernährt (Bucheckern); Holz dient als Rohmaterial für den Häuserbau sowie als Brenn- und Werkstoff.

Gegen die Reformpolitik regt sich Widerstand. Die Herrscher reagieren mit Verboten und Strafen, "Forstfrevler" müssen mit Verfolgung rechnen. Am Ende triumphieren die Landesherren. Der marktwirtschaftliche Holzverkauf setzt sich ebenso durch wie das staatliche Ressourcenmanagement im Wald (Nachhaltigkeit "von oben"). Auch um die Allmende, den Gemeinbesitz der Dörfer, wird gerungen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist der Allmendewald in Bayern weitgehend aufgelöst; durch Teilung und Übereignung gelangt er in den Besitz von Einzelpersonen (Privatwald) oder wird zu Gemeindeigentum (Kommunalwald).

Aufbau einer Forstorganisation in Bayern

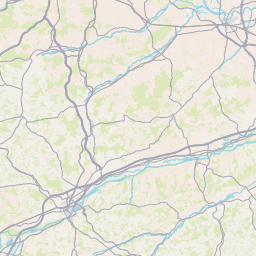

Im Jahr 1752 wird zur Bewirtschaftung des Staatswaldes eine Forstkammer als oberste Behörde gegründet, 1790 nimmt die Münchner Forstschule den Betrieb auf. Durch Säkularisierung und Mediatisierung wächst die Staatswaldfläche im frühen 19. Jahrhundert erheblich an, das neue Königreich reagiert mit dem Ausbau der Forstverwaltung und der Ausbildung von Forstpersonal, das sich auch um die Belange des Privat- und Körperschaftswaldes kümmert. 1819 nimmt die Königlich Bayerische Forstlehranstalt in Aschaffenburg den Betrieb auf. Auch die akademischen Forstwissenschaften erleben im neuen Königreich einen Aufschwung. Forstliches Leitungspersonal erhält eine Universitätsausbildung, Revierförster werden an Waldbauschulen mit ihrer Arbeit vertraut gemacht. Das erste für ganz Bayern geltende Forstgesetz wird 1852 erlassen.

Der Holzmarkt verändert sich

Der Einsatz von Steinkohle auf dem Wärmemarkt bringt dem Wald in den 1830er Jahren in ganz Deutschland eine vorübergehende Entlastung. Dann krempelt der Eisenbahnbau die Holzwirtschaft kräftig um. Die Möglichkeit, große Holzmengen schnell über weite Strecken zu transportieren, führt zu einer geografischen Entgrenzung der Forstwirtschaft. Während sich die staatlichen Forstplaner zu Zeiten eines Carl von Carlowitz auf regionale Besonderheiten konzentrieren konnten, muss nun in Landesdimensionen gedacht werden.

Wegen des weiter wachsenden Holzbedarfs wird Deutschland ab den 1860er Jahren zum Holzimporteur. Vor allem aus Nord- und Osteuropa kommt der begehrte Rohstoff seither ins Land.