Der Gesetzesentwurf der EU-Kommission (Net Zero Industry Act) sieht vor, die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid (CCS) als strategische Netto-Null-Technologie zu definieren. Von Netto-Null-Emissionen oder Klimaneutralität ist die Rede, wenn die Menschheit nicht mehr Treibhausgase produzieren soll, als in der gleichen Zeit abgebaut werden. Derzeit werden Jahr für Jahr weltweit etwa 40 Milliarden Tonnen Kohlendioxid (oder seine Äquivalente) emittiert. Das wichtigste Mittel zur Netto-Null-Emission ist daher, den Ausstoß an CO2 massiv zu senken.

10 bis 20 Milliarden Tonnen CO2 müssen der Atmosphäre pro Jahr wieder entnommen werden

Allerdings werden wir niemals gar keine Emissionen mehr haben. Um klimaneutral zu werden, benötigt man deshalb negative Emissionen: die CO2-Entnahme aus der Umwelt. Das passiert bereits jetzt, etwa wenn Bäume beim Wachsen Kohlendioxid binden. Auch wiedervernässte Moore können Kohlenstoff aus der Luft aufnehmen. Eine andere Möglichkeit ist das Abscheiden und Speichern von entnommenem Kohlendioxid (CCS) an Land oder im Meeresuntergrund. 10 bis 20 Milliarden Tonnen CO2 werden wir zukünftig pro Jahr der Atmosphäre wieder entnehmen müssen, um die globale Erwärmung auf höchstens zwei Grad über dem vorindustriellen Zeitalter zu beschränken, heißt es im jüngsten Klimabericht des Weltklimarates IPCC.

Damit das gelingt, soll laut geplantem Net Zero Industry Act die Ansiedlung von CCS-Industrie in der EU gefördert werden. Außerdem wird das geplante Gesetz vermutlich festlegen, wieviel CO2 künftig gespeichert werden soll. Experten gehen von einer EU-Zielmarke für das Jahr 2030 von jährlich 50 Millionen Tonnen gespeichertem CO2 aus.

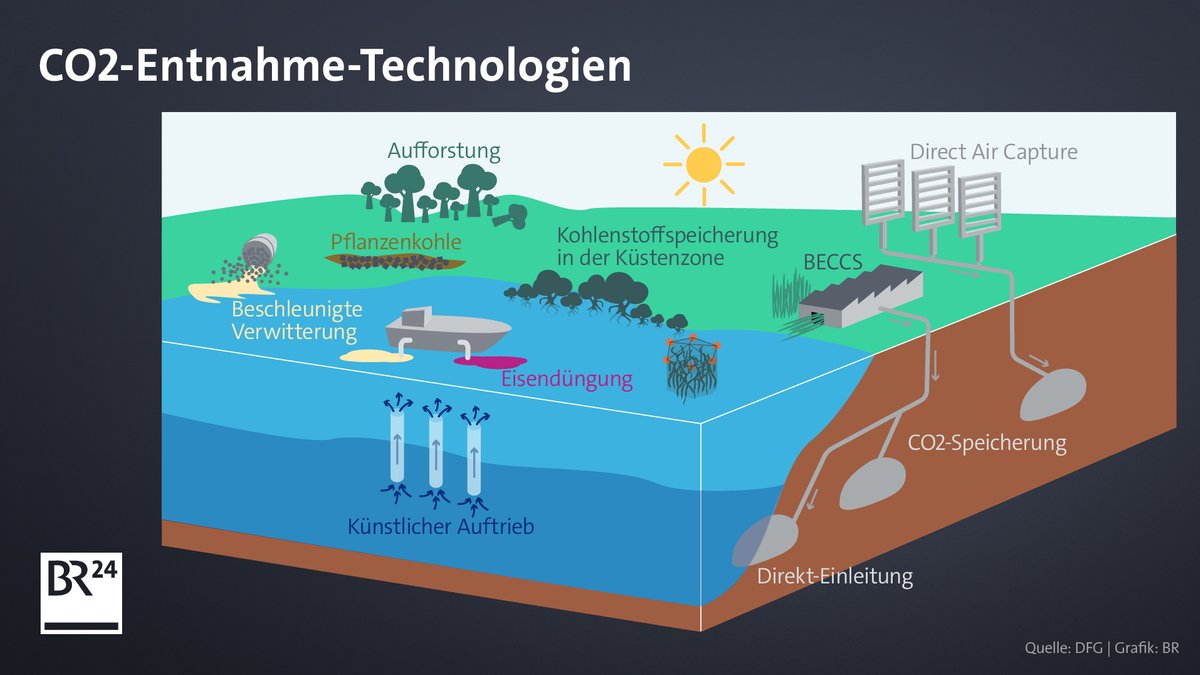

Schon jetzt gibt es – neben CCS-Technologien - eine ganze Reihe von Möglichkeiten, um schädliche Treibhausgase aus der Atmosphäre wieder zu entnehmen. Allerdings kann keine Methode allein den Klimawandel bremsen. Und jede Methode hat ihren Preis und ihre Risiken.

Aufforsten: Bäume speichern Kohlendioxid

Bäume sind eine natürliche CO2-Senke: Sie nehmen CO2 aus der Luft auf und wandeln es durch Photosynthese in organisches Material um. Solange der Baum wächst, speichert er das CO2 als Kohlenstoff im Holz und in den Blättern. Wenn der Baum verrottet oder sein Holz verbrannt wird, gibt er das Kohlendioxid wieder an die Umwelt ab.

Aufforstung ist die momentan meistgenutzte Methode für negative Emissionen, beliebt auch bei CO2-Kompensationsprojekten. Eine weltweite Aufforstung im großen Stile hätte auch gewaltiges Potenzial zur CO2-Entnahme, meint Prof. Julia Pongratz, Geologin an der Ludwig-Maximilians-Universität München: Acht Millionen Quadratkilometer neuen Waldes wären nach Berechnungen ihres Instituts in der Lage, Jahr für Jahr etwa acht Milliarden Tonnen Kohlendioxid aufzunehmen und zu speichern.

Allerdings entspräche das etwa der Hälfte der Fläche, die weltweit landwirtschaftlich genutzt wird, zur Ernährung einer ständig wachsenden Weltbevölkerung. Der Preis für diese Aufforstung wäre also sehr hoch. Zudem sehen Klimaforscher die Speicherung von CO2 in Wäldern als zunehmend unsicher an - beispielsweise, weil es durch den Klimawandel vermehrt zu Waldbränden kommt.

Erhöhte Aufnahme von CO2 in den Böden

In Studien wird untersucht, wie man die Speicherkapazität von Böden erhöhen kann, etwa, indem Pflanzenreste in die Erde eingepflügt werden, generell weniger tief gepflügt wird oder mit wechselnden Anbauten und tiefwurzelnden Pflanzen die CO2-Aufnahme des Bodens gesteigert wird.

Wie viel Kohlendioxid dadurch langfristig im Boden gespeichert wird, ist jedoch noch unklar.

Pflanzenkohle - CO2 am Stück

Nimmt man Bioabfälle, Pflanzenreste oder auch Gülle und verbrennt sie ohne die Zufuhr von Sauerstoff, entsteht feste Pflanzenkohle. In ihr ist das Kohlendioxid stabil und relativ langfristig gebunden. Pflügt man Pflanzenkohle im Acker unter, verbessert sie dazu noch die Bodenqualität.

Erforscht wird aber auch die Verwendbarkeit von Pflanzenkohle beispielsweise im Bau. Der DFG-Bericht zu Climate Engineering-Methoden von 2019 schätzt, dass Europa mit seinen pflanzlichen Abfällen damit ein Zehntel seiner CO2-Emissionen binden könnte.

Grafik: CO2-Entnahme-Verfahren auf einen Blick

CO2 lässt sich mit unterschiedlichen Verfahren aus der Atmosphäre holen. Die Frage ist bei jeder Methode: Wie viel und zu welchem Preis?

Beschleunigte Verwitterung von gemahlenem Gestein

Manche Mineralien in Gesteinen reagieren mit Kohlendioxid und können es so langfristig binden. Silikat- und Karbonatgesteine etwa nehmen CO2 auf. Bringt man sie als Gesteinspulver in Böden ein, beschleunigt sich dieser Prozess und steigert zugleich die Bodenqualität. Besonders effektiv ist diese Methode bei den sauren Böden tropischer Wälder.

Drei Milliarden Tonnen zermahlener Basalt könnten so eine Milliarde Tonnen CO2 binden. Würde man eine entsprechende Bergbauindustrie hochfahren, die ebenso viel Basalt abbaut, wie heute Kohle gewonnen wird, dann ließen sich jährlich zwei bis vier Milliarden Tonnen CO2 aus der Atmosphäre entnehmen.

Beschleunigte Verwitterung im Meer

Noch wirksamer könnte das Verfahren sein, wenn man es in Ozeanen anwendet. Denn Ozeane speichern etwa die Hälfte des weltweiten Kohlendioxids im Wasser. Bringt man gemahlenes CO2-affines Gestein in oberflächennahes Meerwasser ein, könnte es ihm das CO2 entziehen, sodass das Meerwasser erneut CO2 aus der Luft aufnehmen kann. Damit könnte man nach Einschätzung des DFG-Berichtes negative Emissionen bis zu fünf Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr erreichen.

Positiver Nebeneffekt: Der Eintrag von Gesteinspulver könnte auch der Versauerung der Meere durch den Klimawandel entgegenwirkten. Die dafür nötige Bergbauindustrie wäre aber noch größer als für die beschleunigte Verwitterung an Land.

Jan Minx im Interview: So können wir CO2 aus der Luft holen

Wachsende Bäume sind nur eine Methode, CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen und damit negative Emissionen zu schaffen.

Eisendüngung im Meer für mehr Plankton

Nicht nur das Meerwasser nimmt CO2 auf, sondern auch das pflanzliches Plankton der Ozeane. Umso mehr, je schneller es wächst. Das Plankton-Wachstum kann man mit gezielter Eisendüngung ankurbeln. Eine dauerhafte CO2-Senke bildet dabei aber nur der kleine Teil des Planktons, der nach seinem Lebenszyklus in große Tiefen auf den Meeresgrund herabsinkt und dort nur sehr langsam abgebaut wird. Denn ähnlich wie bei Bäumen wird das Kohlendioxid wieder frei, wenn das pflanzliche Material verrottet. Im Vergleich zu diesem Anteil müsste man sehr viel düngen: Würde man den gesamten Südlichen Ozean dauerhaft düngen, ließen sich bis zu zwei Milliarden Tonnen CO2 jährlich aus der Atmosphäre entnehmen.

Es ist allerdings ein hohes Risiko, das Meer dauerhaft zu düngen, denn das verändert den Lebensraum gewaltig. Sauerstoffarme Zonen könnten entstehen, in denen kaum Leben möglich ist.

Künstlicher Auftrieb von Plankton

Chemisch sanfter, jedoch mit ungeheurem Aufwand verbunden, ist eine verwandte CO2-Entnahme-Methode, bei der durch spezielle im Meer ausgebrachte Pumpen nährstoffreiches Wasser aus den Tiefen der Ozeane in die oberen Regionen gepumpt wird, um dort das Wachstum des pflanzlichen Planktons anzukurbeln. Allerdings ist das nährstoffreiche Wasser auch reich an Kohlendioxid. Das Potenzial dieser Methode ist derzeit gering, sie wird aber weiter erforscht und getestet.

Seegraswiesen und Mangrovenwälder

In den Küstenbereichen ergeben sich noch andere Aufforstungsprojekte: Mangroven und Seegras können ebenfalls viel CO2 speichern und werden daher als CO2-Entnahme-Methode auf ihr Potenzial hin untersucht.

All die vorgestellten Methoden zählen zur CO2-Entnahme, dem Carbon Dioxid Removal CDR. Dazu kommen noch CCS-Verfahren.

CCS - Einlagerung von Kohlendioxid unter der Erde

CCS steht für Carbon Capture and Storage, übersetzt: Kohlendioxid-Abscheidung und Speicherung. Und die ist Anlass für viel Streit und Diskussionen. Die Vorstellung, riesige Mengen an CO2 in tiefe Gesteinsschichten zu pressen, um sie dort dauerhaft zu lagern, löst Sorgen und Ängste und den Protest von Umweltorganisationen aus. Insbesondere dann, wenn CCS angewandt wird, um Emissionen CO2-intensiver Industrie wie der Zementfertigung zu speichern.

"Sie wollen ihre klimaschädigenden Abgase einfach unter der Nordsee deponieren, anstatt ihre Emissionen endlich zu reduzieren. Aber die Meere sind nicht die Müllhalde der Menschheit oder eine Deponie für Klimamüll," kritisiert Olaf Bandt, Vorsitzender des Umweltverbandes BUND, in einer Pressemitteilung.

CCS ist in Deutschland gesellschaftlich so schlecht angesehen, dass es bei uns außer zu Test- und Studienzwecken bislang verboten ist. Das soll sich ändern: Grünen-Politiker und Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hat Ende 2022 angekündigt, noch in 2023 ein Gesetz für CCS auf den Weg bringen zu wollen. Und er hat Anfang 2023 ein Abkommen mit Norwegen geschlossen, das seit Jahren Erfahrungen mit der CO2-Verpressung sammelt und als Geschäftsmodell auch CO2 anderer Staaten einlagern will. Nun soll der Net Zero Industry Act auch auf EU-Ebene CCS ermöglichen.

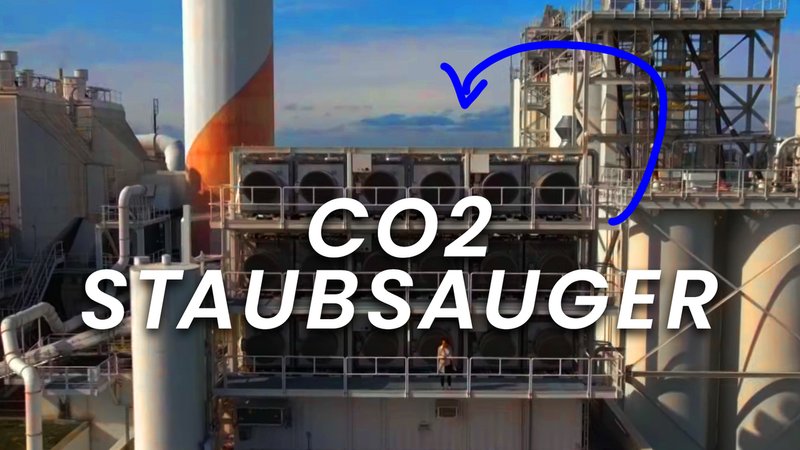

Im Video: So werden wir CO2 in der Luft wieder los | beta stories

beta stories

DACCS und BECCS - CO2 unmittelbar aufsaugen

Es geht aber nicht nur ums Verpressen von Abgasen. Die unterirdische CO2-Lagerung spielt auch eine Rolle bei zwei CO2-Entnahme-Verfahren.

Riesige CO2-Sauger holen das Kohlendioxid einfach wieder aus der Luft: Die angesaugte Umgebungsluft strömt über spezielle Filtermaterialien, die das CO2 binden. Aus diesen kann man das Gas herauswaschen, verflüssigen und anschießend in unterirdischen Lagerstätten speichern. Direct Air Carbone Capture and Storage heißt dieses Verfahren, kurz DACCS. Erste große Versuchsanlagen gibt es, beispielsweise in der Schweiz (siehe Titelbild) oder auf Island.

Aber DACCS ist sehr aufwändig und teuer: Luft besteht nur zu 0,04 Prozent aus Kohlendioxid, da muss man ganz schön viel ansaugen - mit sehr vielen Saugern. Um nur ein Prozent der weltweiten CO2-Emissionen der Atmosphäre wieder zu entnehmen, bräuchte es 250.000 ihrer Anlagen, rechnet der Geschäftsführer Christoph Gebald von Climeworks, die solche CO2-Sauger entwickeln und betreiben. Noch problematischer: Die DACCS-Anlagen brauchen sehr viel Energie, die komplett klimaneutral erzeugt werden muss, damit die Methode überhaupt sinnvoll ist.

Das CO2-Entnahmeverfahren BECCS (Bio Energy with Carbone Capture and Storage) dagegen erzeugt Energie: Gemeint sind Biomassekraftwerke, die durch die Verbrennung von pflanzlichem Material oder Gülle Energie in Form von Strom oder Gas gewinnen. Nur, dass im Gegensatz zu herkömmlichen Biomassekraftwerken das dabei frei werdende CO2 sofort aufgefangen (abgeschieden) wird, um es zu speichern. Dieses Kohlendioxid haben zuvor die Pflanzen durch ihr Wachstum aus der Atmosphäre aufgenommen. Mit der Methode könnten jährlich 2,4 bis 11 Milliarden Tonnen CO2 entnommen werden. Diese hohen Zahlen erreicht man allerdings nur, wenn dafür extra energiehaltige und schnellwachsende Pflanzen wie beispielsweise Eukalyptus angebaut werden. Die nötige Fläche für diese Ausbeute entspräche einem Drittel der weltweiten heutigen Ackerfläche, errechnete die DFG. Dazu kommen ein hoher Verbrauch an Wasser und vermutlich viel Dünger.

In beiden Fällen, DACCS und BECCS, wäre die Einlagerung des entnommenen Kohlendioxids in unterirdische CO2-Lagerstätten nötig, im großen Maßstab.

Im Audio: Unterirdische CO2-Speicher: CCS genau erklärt

40 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente blasen wir weltweit Jahr für Jahr in die Atmosphäre. Ist CCS eine wirksame Antwort?

Wie kann CO2 unterirdisch gespeichert werden?

Für das CCS-Verfahren wird das Gas Kohlendioxid zunächst über geeignete Filtermaterialien aus der Luft gezogen, verflüssigt und dann mit hohem Druck in sehr tiefe Schichten von porösem Gestein gepresst, rund 800 bis 1200 Meter tief. Über den porösen Schichten müssen Schichten liegen, die für Kohlendioxid nicht durchlässig sind. Besonders geeignet sind ehemalige Erdgasförderungen: Wo das Erdgas über Jahrtausende sicher geborgen war, kann auch CO2 sicher lagern, so die Überlegung.

Diese Lagerung ist auch "haltbarer", als man sich im ersten Moment vorstellt: Das CO2 verbleibt nicht als Gas oder Flüssigkeit in dem Gestein, sondern reagiert damit, indem beispielsweise aus Sandstein und CO2 Kalkstein wird - eine sehr dauerhafte Speicherung. Prof. Frank Schilling vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hält CCS für eine sichere Technologie, wenn die richtigen Lagerstätten gefunden sind. Auch Deutschland hätte dafür geeignete Bodenschichten, sowohl an Land als auch unter dem Meeresboden, sagte er in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Dem stimmt auch Roland Dittmeyer, Leiter des Instituts für Mikroverfahrenstechnik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zu: "Die EU und auch Deutschland verfügt über ausreichend große Lagerstätten für die Speicherung von CO2 im Untergrund." Allerdings müsse der Bevölkerung vermittelt werden, dass eine sichere Entsorgung des CO2 möglich und notwendig sei.

Auch andere Expertinnen und Experten aus der Klimaforschung halten CCS für ein sicheres Verfahren, das schon seit Jahren erprobt und von einigen Ländern längst angewandt wird. In einer im Januar 2023 veröffentlichten Studie machen Jan Minx vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) und Oliver Geden von der Stiftung Wissenschaft und Politik deutlich, dass es ohne CCS nicht gelingen werde, jemals eine Netto-Null-Emission zu erreichen. „Das EU-Ziel der Klimaneutralität bis 2050 lässt sich nur erreichen, wenn zur Mitte des Jahrhunderts mehrere Hundert Millionen Tonnen CO2 industriell abgeschieden und dann entweder gespeichert oder weiterverwendet werden", sagt Oliver Geden.

Fazit: Ein Portfolio an CO2-Entnahme-Methoden entwickeln

Bei all den unterschiedlichen Ansätzen, negative Emissionen durch Kohlendioxid-Entnahme zu erreichen, sind sich die Forscherinnen und Forscher einig: Keines der Verfahren wird jemals alle CO2-Sorgen für uns lösen. Mit keiner der Methoden wird derzeit auch nur ansatzweise die Menge an CO2 entnommen, die insgesamt in Zukunft Jahr für Jahr nötig wäre. Schon allein deshalb ist es notwendig, möglichst viele Ansätze zur Kohlendioxid-Entnahme zu verfolgen und nebeneinander auszubauen, meint Jan Minx vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC). Dabei geht es auch darum, die Risiken der Methoden besser im Griff zu haben, wenn sie irgendwann weltweit im großen Maßstab angewandt werden.

Forschung an CO2-Entnahme-Verfahren wird gefördert

Forschende warnen davor darauf zu warten, dass irgendwann noch die technische Wunderwaffe erfunden wird, mit der wir uns das CO2-Sparen sparen können. Aber sie forschen natürlich weiter an unterschiedlichsten Technologien zur Kohlendioxid-Speicherung. Etwa, um mittels künstlicher Photosynthese Kohlenstoffflocken zu erzeugen, in denen das CO2 langfristig gebunden ist. Oder Baumaterialien aus CO2 herzustellen.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert derzeit zwei große Forschungsprojekte, in denen instituts- und disziplinübergreifend an unterschiedlichsten Methoden zur CO2-Entnahme geforscht wird: CDRterra für CDR-Methoden an Land, CDRmare für maritime Lösungsansätze zum CDR (Carbon Dioxid Removal).

Dieser Artikel ist erstmals am 2. Februar 2023 auf BR24 erschienen. Das Thema ist weiterhin aktuell. Daher haben wir diesen Artikel aktualisiert und erneut publiziert.

Das ist die Europäische Perspektive bei BR24.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!