"Wir verteidigen die Freiheit, zu belästigen. Sie ist unentbehrlich für sexuelle Freiheit": Das ist starker Tobak – zumal in Zeiten der #MeToo-Debatte und aus der Feder von Frauen. Die Wortmeldung kommt aus Frankreich, dem Mutterland der Libertinage – und versteht sich selbst als Widerstand gegen deren Feinde. Schon die Übersetzung des Titels macht klar, wie schillernd das Thema ist: "Une liberté d’importuner" lässt sich unterschiedlich verstehen: als "Freiheit, zu belästigen", "zu nerven" oder "aufdringlich zu sein".

"Einen Kuss stehlen"

In Frankreich wird die #MeToo-Debatte unter dem durchaus etwas gröberen Hashtag #balancetonporc geführt, was so viel heißt wie "Verpfeif dein Schwein". Dieser Name verschiebt das Augenmerk von den Opfern auf die Täter, die Logik der Veröffentlichungen aber ist die gleiche wie bei #MeToo: Betroffene Frauen berichten von Übergriffen, von Sexismus im Arbeitsleben in Kultur, Politik und Wirtschaft.

Das neue Bewusstsein im Zuge der Weinstein-Affäre sei notwendig gewesen, stellt der offene Brief von Schauspielerin Catherine Deneuve, Autorin Catherine Millet und 98 anderen Frauen gleich zu Beginn fest. Nur wenige Sätze weiter heißt es dann aber, #MeToo habe eine "Kampagne der öffentlichen Denunziation" ausgelöst. Die Opfer sind hier also die Männer, die nur "ein Knie berührt" oder versucht hätten, "einen Kuss zu stehlen".

Der wilde Sexualtrieb

Das sind zarte, rokokohafte Beschreibungen für handfeste Grenzüberschreitungen. Im Zuge der #MeToo-Debatte ist wiederholt darauf hingewiesen worden, dass bei der in Frage stehenden Belästigung nicht von Sex die Rede sein muss, sondern von Macht. Das ist richtig – und genau diesen Punkt verschleiert der offene Brief von Catherine Deneuve und anderen. Denn er gibt sich als grundsätzliche Verteidigung der freien Liebe, spricht von "Galanterie" und – leider auch das – davon, "dass der sexuelle Trieb von Natur aus offensiv und wild" sei.

Als Beitrag zur laufenden Diskussion taugt das nur, wenn damit vor allem der männliche Trieb gemeint ist. Damit sind uralte Klischees von männlichem Drang und weiblichem Widerstreben im Spiel. Dazu passt die Feststellung, eine Frau könne am gleichen Tag ein professionelles Team führen und es genießen, das sexuelle Objekt eines Mannes zu sein. Das stimmt, tut aber nichts zur Sache. Denn es geht gar nicht um sexuelle Vorlieben, sondern um Strukturen, in denen Frauen überhaupt nur dazu kommen, ein professionelles Team zu leiten, wenn sie es zugleich hinnehmen, auch ungewollt und garantiert genussfrei zu sexuellen Objekten zu werden.

Naturalisierung der Debatte

Natürlich hat Sexualität auch außerhalb von Machtverhältnissen etwas Grenzüberschreitendes: Wer sich darauf einlässt, macht sich verletzlich, wer Sex will, will das unter Umständen auch offensiv. Das gilt aber nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Und genau darum sollte es eigentlich gehen, wenn von "freier Liebe" die Rede ist – die schließlich auch frei von stereotypen Annahmen darüber sein sollte, wie männliche oder weibliche Sexualität "von Natur" denn so sei.

Die ganze #MeToo-Debatte wird mit dem Ziel geführt, die gesellschaftlichen Bedingungen fehlgeleiteten Triebgeschehens aufzudecken. Das sexuell Konnotierte in den Machtgesten von Männern also zu politisieren. Der offene Brief der Französinnen macht gerade das Umgekehrte: Er naturalisiert die Geschlechterverhältnisse. Das aber hat noch nie geholfen.

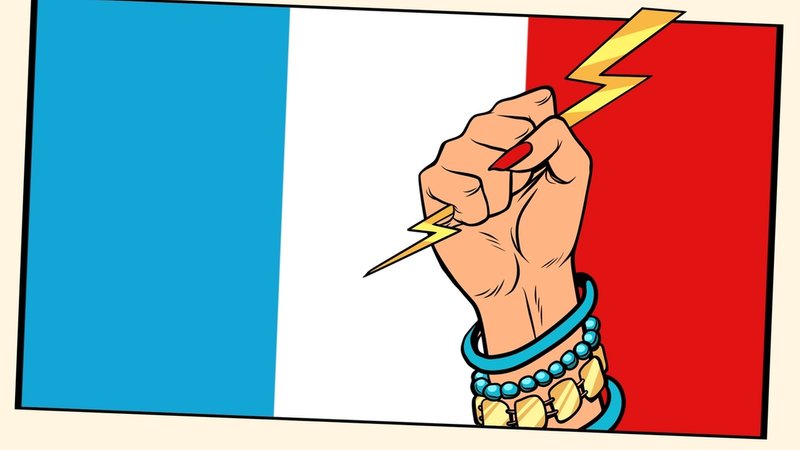

Die Männer und die französische Marianne

Dass gerade Catherine Deneuve das prominenteste Gesicht des offenen Briefes ist, hat eine bemerkenswerte Pointe. Deneuve ist eine Ikone französischer Weiblichkeit, wie Brigitte Bardot hat sie schon Modell für eine Büste der Nationalfigur "Marianne" gestanden. Der Autor Guillaume Bigot hat vor Kurzem festgestellt, diese junge, vollbusige Marianne sei ein Beispiel für die in Frankreich "staatlich geförderte Obsession", schöne Frauen zu betrachten. "Frankreich ist ein Land von Männern, die Frauen lieben", so Bigot freimütig in schlichter Rollenzuweisung. Was wohl zugleich heißen muss: ein Land von Frauen, die vor allem dazu da sind, sich von Männern auf deren Weise lieben zu lassen. Für Bigot jedenfalls ist ganz grundsätzlich klar: "Verführung ist ein tiefgreifender Teil der nationalen Identität." Eben die sei nun durch die politische Korrektheit der #MeToo-Debatte in Gefahr.

Die Natur des Sexualtriebs und der Nationalcharakter also: Das ist sehr schweres Geschütz. Aber auch in diesem Zusammenhang gilt: Natur und Nation sind keine guten Argumente. Wer sich auf sie beruft, will meist keine Diskussion führen, sondern eine beenden. Die Debatte um Geschlechterverhältnisse auf Augenhöhe aber ist noch längst nicht vorbei. Auch wenn manch einer schon jetzt nichts mehr davon hören will.